María Celeste Mendaro nace el 26 de mayo de 1957 en la ciudad de Nogoyá, provincia de Entre Ríos. Es la segunda de seis hermanos. Su padre es Jorge Aníbal Mendaro y su madre Elsa Magdalena de Elejalde. Vive su primera infancia en el campo. Cuenta su hermano mayor, Jorge: “De chica se hacía llamar Pepita la pistolera. Y tenía una imaginación inmensa. Recuerdo un día de lluvia donde al estar encerrados en la casa nos dimos cuenta de que no teníamos ni una muñeca ni un autito para jugar. Nos la pasábamos trepados en los árboles”.

Uno de sus hermanos, Julio Alejandro, muere a la edad de un año y medio en 1960. Celeste tiene tres años. Aún así, vive una niñez feliz. Cuenta Jorge, el hermano mayor: “Fue una infancia muy intensa. Estábamos en contacto con los caballos y las vacas, a ella le gustaba mucho andar a caballo. Tenía una yegua que se llamaba Lila: con la única que andaba bien era con Celeste, a los demás nos tiraba al suelo. Andaba muy, muy bien a caballo, de muy pequeña. La yegua y ella eran una sola cosa, era muy bonito de ver.”

La familia se muda a la ciudad de Nogoyá en 1962, aunque volvían al campo los fines de semana. Celeste, habiendo cursado un año en la escuela rural, comienza a estudiar en el Colegio del Huerto.

Ya en la secundaria, en 1970, se cambia al Colegio Nacional, a raíz de un conflicto con una de las monjas del Colegio del Huerto. Su hermano mayor, Jorge, recuerda: “De chica era muy justiciera y rebelde”.

También era ávida lectora, pasaba horas y horas en la Biblioteca Fermín Chávez. Escribía mucho sin dejar que nadie leyera nada. “Cestos llenos de hojas había en su habitación”, relata Jorge.

Le gustaba escuchar historias y conocer personas. Con 13 años, solía escaparse del colegio para pasar el rato en un bar del pueblo, hablando con gente mucho mayor que ella.

A pesar de eso Celeste era muy buena alumna.

En 1973 funda, con un grupo de amigos, el Cine Club de Nogoyá. Viajaban a Santa Fe a buscar las películas. Las funciones se realizaban en el Teatro de la Sociedad Italiana. Luego de la proyección, había debate.

Por la misma época, en el mismo lugar, forman el Interac Club como espacio de reunión para debatir temas de interés. El club organizaba actividades con compromiso social. Una de ellas fue pintar las salas del Hospital San Blas.

Sus amigos la recuerdan “de personalidad rebelde en el hogar, justiciera en el colegio y de una honestidad brutal”.

Ese año, a la salida del colegio, conoce a Juan María Ascúa, quien más tarde sería el padre de sus tres hijos.

En 1975 se instala en la ciudad de Santa Fe para estudiar la Licenciatura en Letras en la Universidad Nacional del Litoral. En 1979 se radica en Paraná.

En 1980 se casa con Juan María Ascúa. Se recibe de profesora en Letras en la Universidad Nacional del Litoral. Ingresa como docente de Lengua y Literatura en la Escuela Media N°7 José Martí (allí trabajará durante 15 años). Al poco tiempo, a raíz de un trabajo final sobre “Pedro Páramo” que debía presentar en un seminario de Literatura Hispanoamericana, viaja a la ciudad de México a entrevistar al escritor Juan Rulfo. “No fue una entrevista brillante. Creo que ni siquiera fue una entrevista. Conversamos más de dos horas y no hablamos casi de literatura, más bien hablamos de nuestros respectivos países”, escribe, luego del encuentro, en una nota publicada en El Diario de Paraná.

En 1981 nace en Paraná su hijo, Tomás Miguel Ascúa. Se recibe de profesora de Francés en la Alianza Francesa. En 1982 nace en Paraná su hija, Juliana Ascúa. En 1984 nace en Paraná su hija, Rosaura Ascúa… quien a los 20 días muere de muerte súbita. Ese mismo año ingresa a trabajar a El Diario. Fue la primera periodista mujer contratada en ese matutino.

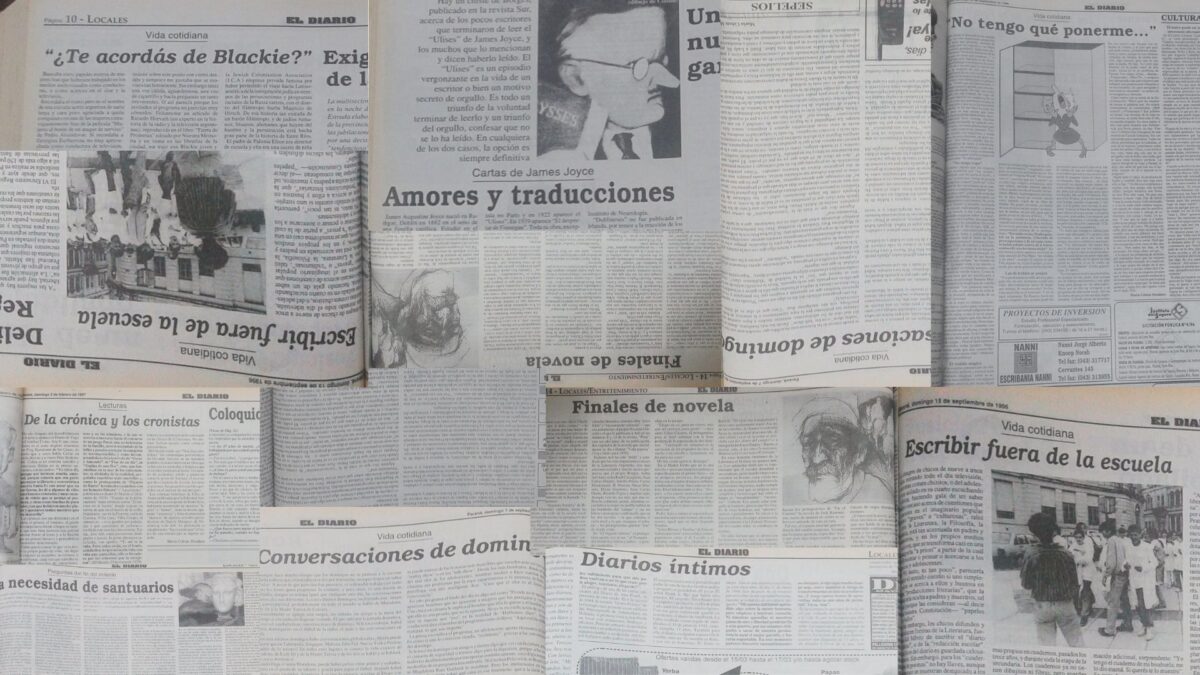

En el año 87 comienza a publicar sus entrevistas a personajes de la ciudad en la sección Por los barrios, bajo la volanta Andando la ciudad, en El Diario. Estas notas salen en color sepia semanalmente, los sábados, hasta el año 94.

En 1993 gana el Premio Municipal de Literatura de Paraná por su libro “Orígenes y legados”, que reúne doce relatos. Al año siguiente se publica “Orígenes y legados”, con prólogo de la autora. A través de la presentación de este libro, se inaugura la primera edición del Premio Municipal de Literatura de Paraná, promulgado por decreto en 1992. Además obtiene una Mención en el Premio Municipal de Literatura por su libro de poemas “Guerreros de la noche”. En la misma época asume la dirección de la página cultural Letras – Autores – Ideas en El Diario.

Paralelamente, comienza a escribir artículos de costumbres semanales en la sección Locales, bajo la volanta Vida cotidiana, los domingos. Estas notas se publicarán hasta el año 99.

En 1995 obtiene una Mención en el Premio Municipal de Literatura por su obra de teatro “De Don Federico Méndez y del Amor Eterno”. En la oportunidad, el primer premio fue declarado desierto. En 1998 gana el Premio Municipal de Literatura por su novela “Almuerzo”. En 1999 la Editorial de Entre Ríos publica “Series en punto cruz”, un libro de nueve relatos, con prólogo de Claudia Rosa. En el 2000 participa en el Encuentro Nacional de Escritoras, en el Centro Cultural San Martín de Buenos Aires.

Recién en 2003, con una tirada de 1000 ejemplares, se publica su novela “Almuerzo”. Ese año, el 28 de julio, muere en la capital provincial, rodeada de su familia y amigos, víctima de cáncer. Amigos, periodistas y escritores le dedican una página en El Diario con saludos, anécdotas y textos inéditos de la autora, en la sección Letras – Autores – Ideas.

Su producción literaria y periodística es material de estudio y de análisis. En 2005, bajo el seudónimo de Teresa K., la licenciada en Lenguas Modernas y Literatura, Verónica Pereyra, gana el Premio Municipal de Literatura de Paraná por su ensayo “Elogio de la desmesura: una lectura de la novela Almuerzo de Celeste Mendaro”. Allí se lee: “La novela Almuerzo de Celeste Mendaro es un canto en falsete cuyo decir consiste en mostrar los intersticios por donde se filtra otra cosa”.

En 2015, bajo la dirección de Claudia Rosa, Mercedes García se recibe de licenciada en Comunicación Social en la UNER con una tesis que reúne por primera vez la mayoría de los artículos de la sección Vida Cotidiana, publicados los domingos en El Diario. Allí argumenta que “revisada la producción periodística provincial, emerge con fuerza la textualización novedosa de una escritora que alcanza grandes niveles de público lector y reconocimiento social, y que se inscribe en una corriente de cronistas de vida cotidiana destacados por sus textos dentro del campo de la literatura argentina moderna, desde las causseries de Lucio V. Mansilla, pasando por los artículos de costumbres publicados por Fray Mocho, Roberto Arlt, Alfonsina Storni y Amaro Villanueva”.

En la PC de Claudia Rosa, la tesista deja en parrilla una serie de artículos publicados en El Diario relevados y recolectados del Archivo General de Entre Ríos, de una etapa periodística anterior de Celeste Mendaro, que luego son rescatados, editados y publicados en EDUNER, en 2023, bajo el título “Andando la ciudad”, con la presentación de su amigo y colega, Jorge Riani.

Allí él escribe: “Celeste llegó de Nogoyá del mismo modo en que cincuenta años antes habían arribado a la ciudad capital aquellos otros alcanzados por el don de la escritura. Y llegó cuando tenía que llegar, para hacer periodismo y literatura en el despertar de la democracia, en la ciudad que por esos días construía un anfiteatro para que actuasen los artistas perseguidos y silenciados. Celeste fue el despertar de aquellos grandes escritores de diarios. Estaba preparada para ocupar un lugar de pionera. Con una gran capacidad de observación y de escritura, supo convertir los recuerdos de sus entrevistados en piezas literarias, y un conjunto de pensamientos individuales en historia sensible de la ciudad”.