El realismo de la percepción podría ser el título de un libro de filosofía. En tal caso, su antecedente ineludible sería la Fenomenología de la percepción, de Maurice Merleau-Ponty. Pero no. El realismo de la precepción es un libro de poesía, el último de Gabriel Reches, publicado en 2025 por la editorial Salta el Pez.

Si comparamos los títulos de sus libros anteriores –Gómez (1997), El resto (1999), Strip (2001), La evolución (2004), 6 series (2007), Es el fin del mundo, Tía Berta (2012) y El año del fantasma (2021)– este suena, sin dudas, más programático.

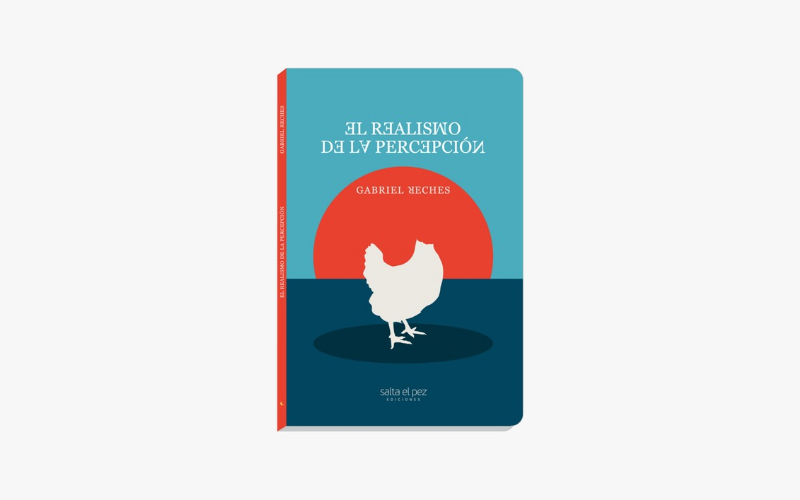

Una declaración de principios termina de tomar cuerpo cuando pasamos, en un golpe de ojo, a la imagen de tapa: estallado contra un sol naciente rojo, vemos el contorno de una gallina blanca decapitada que, contra todos los pronósticos, se mantiene perfectamente en pie.

Sería difícil, con estos elementos condensados y desplegados entre el título y la tapa, no pensar en el poema “La carretilla roja”, de Williams Carlos Williams, poema con el que las gallinas blancas han alcanzado cierta popularidad.

A partir de un desplazamiento histórico y territorial –alentado por un libro que acaba de salir este año, en nuestro país–, sería igualmente difícil no pensar que hay, en esta contundente imagen dialéctica, una alusión bastante directa al llamado “objetivismo argentino” de la década de los 90.

El título de un libro de Francisco Garamona, publicado por la editorial Iván Rosado en 2016, la agitaba sin vueltas: Odio la poesía objetivista. El caso de Reches es muy distinto. Su relación con el objetivismo no parece ser completamente de impugnación: sabemos que las gallinas decapitadas siguen corriendo por un buen rato a lo largo del gallinero. Quizás por eso cabe esperar que acá haya, entonces, afirmación y negación al mismo tiempo.

El libro se ordena en estos apartados:

El realismo de la percepción en bicicleta

(Así están las cosas)

El realismo de la percepción en derechos laborales

(La cláusula)

El realismo de la percepción en fiestas blancas

(Blackbird en el cumple de Marlene)

El realismo de la percepción en el pasado

(Luján en Pato).

Un mismo dispositivo poético parece funcionar en todos ellos como constante. A partir de un “realismo de la percepción” –cuyo motor habrá que testear–, los poemas barren distintas figuras: las cosas, el habla, la mirada y el pasado, respectivamente. Ahora sí, abro el libro y leo el primer poema:

Queridos amigos, así están las cosas:

cada vez perece o aparece el sol

detrás del río

el espíritu en el iris familiar

en el mocho que presume al sol salir

tiende a aplacarse.

Queridas familias, así están las cosas.

Así están las cosas que estaban hace un rato

tipo seis de la mañana un sol mañoso

otro apagado, otro en eclipse o capaz palme.

No se preocupen por nada

que no esté

quemándoles las manos ahora mismo.

Para nada se preocupen

que no sea motivo

de tragedia cósmica. No se preocupen

no, no se preocupen por nada

que no sea motivo y si no hay

motivo para nada

tampoco se preocupen.

En el primer verso, reconocemos una “frase hecha”, ready-made del habla cotidiana. Los cinco versos siguientes de la primera estrofa, por contraste, exigen un esfuerzo distinto: habrá que notar la deriva aliterada de palabras con “p” (“perece”, “aparece”, “presume”, “aplacarse”); y luego hacer el esfuerzo de ver, contra la opacidad sintáctica, la imagen de una familia presenciando un amanecer o atardecer en el río.

El poema no abandona la materia prima del habla ni renuncia del todo a la imagen: la gallina decapitada sigue en pié. Sin embargo, Reches parece impugnar tanto el pacto coloquialista como el artificio fotográfico, al organizar lo que dice y lo que mira bajo una forma que deforma cualquier supuesto comunicativo y atenta contra el goteo pausado con el que Williams solía componer sus estampas visuales.

Como ya lo hizo con los discursos políticos de Macri y de Vidal, en este libro Gabriel Reches parece meterse adentro de la retórica objetivista en términos de una posesión diabólica. De hecho, ese primer enunciado –“Queridos amigos, así están las cosas:”– se va a desplegar en los términos de una técnica neobarroca del significante flotante, sin que por eso suene a Perlongher. Algunos ejemplos:

“Querida cabeza: así están las armas”.

“Queridos jazmines, así están las rosas”.

“Queridos papines, así están las bolsas”.

“Queridos jipones, así están las murgas”.

Las cosas se metamorfosean en los mares, las castas, las casas, los cactus, los croquis, los casos, las bombas, los bombos, las brumas, las pompas. Los amigos son las amebas, los añicos, las antenas, las papas, las pepas, las ministras, los zapatos, las vecinas.

En su ilegibilidad, en su onda críptica, los poemas de Reches nunca parecen sanatas, “heroísmos del lenguaje” ni jueguitos en el área del canchereo retórico o del culterano exhibicionista de saberes variopintos. Nada de eso. Tampoco se trata de decir las cosas en código –algo que siempre se le adjudicó, por ejemplo, al Indio Solari–. Es como si el sentido estuviera ahí, exacto, preciso, realista: los poemas de Reches están hechos con cachos de ideas, cachos de pensamientos, cachos de dichos, cachos de imágenes.

¡Policía! ¡Policía!

Las ideas que inmaduras

caen del árbol y ni sirven

de alimento a otras ideas

la raíz de las ideas del vecino

que no riega ni trasplanta.

¡Policía!

Buen día vecino

no se preocupe

aquí solo una gallina

muerta y sin cabeza

que camina

en su cabeza.

En las cosas ya no hay más ideas sino esquirlas, gérmenes, sedimentos. El realismo de la percepción busca, entonces, eso: reunir los materiales que no llegan a componer escenas o discursos, imágenes ni sentimientos. Ya no el poema como una pequeña (o gran) máquina hecha de palabras sino el poema como un conjunto de tuerquitas, bobinas y poleas sueltas: una forma de mantener los materiales en estado de dispersión, sin conjugar, desparramados. Citar uno o dos poemas, como hice recién, y como haría cualquier reseñador de este libro, no sirve, es traición: porque estos poemas no operan como unidades cerradas sino como un sistema de partes en una red de sentido más amplia.

En mi cabeza se activan estas comparaciones random que podrían ser parte de una genealogía incompleta, caprichosa y minúscula. Escuchen. Reches, en El realismo de la percepción: “Estábamos en cómo resolver esto de la cláusula/ contractual de la bergamota y la autoría/ del remate”. Roberto Santoro, en Uno más uno humanidad (1972): “Vamos a ver/ ayer habíamos quedado en la regla de tres simple/y en cómo se cargaba una pistola”. Leónidas Lamborghini, en El solicitante descolocado (1971): “Me detengo un momento/ por averiguación de antecedentes”. Martín Gambarotta, en Seudo (2000): “Preguntale a Gonzalo./ Le preguntaría a Gonzalo / pero Gonzalo se tomó el reverendo palo”. En todos ellos hay algo en común: el habla se reconoce como punto de partida, como enclave auditivo para el poema en la misma medida en que se vuelve una materia extraña, se tuerce o se va directamente al carajo. El poema procesa el habla y la hace picadillo. Vuelvo a Reches:

Volvamos a la cláusula, bueno

te doy acceso al genoma de mi obsesión original

está bien, está perfecto, si lo dijo la abogada

que es recope con los galgos.

Te lo firmo si aportás la piedra basal

de un jardín de paz a escala

para cada mosquito al que maté

sin darme cuenta que vivía. Y lo del río

lo de la vista del río, los escombros que adopto

eso es importante. ¿Soy claro?

¿Se entiende a dónde apunto

cuando apunto?

Más adelante, Reches es explícito: “A eso me refería/ con realismo de la percepción/ una polifonía que fracasa”. Fracasa en el sentido comunicativo, porque los poemas de este libro trabajan en el quilombo de la precepción, con todo el bardo mental, con el desbarajuste de pensamientos, reminiscencias, asociaciones, azares e inercias que se activan a la hora de escribir un poema. Es la cabeza agitada de un juglar en el siglo XXI la que zumba como un avispero de ruido y furia, el zeitgeist de una época aturdida, vertiginosa y bombardeada de estímulos constantes. “Qué sé yo/ todo es fragmento”.

Además de las gallinas blancas hay otra ave en disputa: el pájaro negro, el mirlo, que remite a los Beatles, claro, pero también a Wallace Stevens, cuyo poema “Thriteen Ways of Looking at a Blackbird” fue otra referencia ornitológica entre los objetivistas. Sin embargo:

Lennon jamás

contempló un pájaro.

Lennon dormía

drogado dentro de su bunker

creyó escuchar

el trino de un pájaro negro o

un elefante

al que supuso pájaro.

Más adelante, Lennon está “en una pieza de hotel sin ventanas”. Justamente, frente a la ventana suceden un montón de poemas objetivistas. Esto lo estudia muy bien Ana Porrúa. Es una escena clásica, la del poeta mirando por la ventana. Pero acá ya no hay ventanas y a la imagen del pájaro negro se llega a través de un enorme equívoco, de un cortocircuito entre escucha y visión. Un “realismo de la percepción”, entonces, deberá trabajar ya no bajo la eficacia de los sentidos sino en su descoordinación, en sus tropiezos, incluso en el engaño de los sentidos. Más fallas por todos lados:

Aunque a veces, cuando el silencio

se apodera de la mente, a veces

cuando a pesar del silencio algo zumba

a veces se precipitan ráfagas

de imágenes de… no, dejá, es tu cumple

pero a veces

qué si la retirada colectiva

fuera nuestra causa, urgente

tac

todos adentro del camión

tac tac

sin cantar y pumba

tac:

una supresión que no deje rastros.

Ahora seguimos

apagando las velas

mientras suena blackbird o nevermore

o lo que digan.

El poema como una serie de interrupciones, “–pará que tomo aire/ok, sigo–”: una forma de administrar el corte: tac, tac-tac, pumba. Instrumento de edición privilegiado del lenguaje y de la experiencia: la poesía remixea fragmentos de acá y de allá, palabras en retirada, que se apretujan en el poema como personas adentro de un colectivo en el que no entran ya más personas, imágenes como cachetazos, mientras afuera del poema, en la calle, una política se lleva puesto todo y “tu bocina me recuerda lo infeliz/ que logra sentirse una cucaracha/ arriba de un auto que no conduce/ hacia un insectario all inclusive”.

Como sea, prometo que algún día voy a escribir un ensayo orgánico sobre toda la obra de Gabriel Reches. ¿Será el último de los objetivistas o una cepa mutante? Me inclino por lo segundo. No estoy seguro. Por ahora, me limito a recomendarles que lean El realismo de la percepción.

En la última página, después del último poema, como un detalle de diseño, contra una hoja en blanco, aparece impresa, en negativo, la cabeza de la gallina decapitada.